近年来,我国教育部门针对文化课教学实施了一系列新政策,旨在提高教育质量,促进学生全面发展。以下将从政策背景、主要内容、实施效果等方面对文化课新政策进行详细解读。

一、政策背景

1. 应对教育改革需求:随着我国教育改革的不断深入,对文化课教学提出了更高要求。新政策旨在适应教育改革需求,推动教育质量提升。

2. 提高学生综合素质:在新时代背景下,我国教育部门强调培养学生的综合素质,而文化课教学作为基础教育的重要组成部分,其改革对于提高学生综合素质具有重要意义。

3. 促进教育公平:新政策旨在缩小城乡、区域、校际之间的教育差距,让更多学生享受到优质教育资源。

二、主要内容

1. 优化课程设置:新政策要求学校根据学生年龄特点和认知水平,合理设置文化课课程,注重培养学生的创新精神和实践能力。

2. 加强师资队伍建设:提高教师待遇,加强教师培训,提升教师教育教学水平,确保文化课教学质量。

3. 改革考试评价体系:推行素质教育评价,注重学生综合素质评价,减少对考试成绩的过度依赖。

4. 丰富教学手段:鼓励学校运用现代教育技术,创新教学方法,提高课堂教学效果。

5. 强化实践教学:增加实验、实习、实训等实践教学环节,培养学生的动手能力和实际操作能力。

三、实施效果

1. 提高教育质量:新政策实施以来,我国文化课教学质量得到显著提高,学生综合素质得到全面提升。

2. 促进教育公平:新政策有助于缩小城乡、区域、校际之间的教育差距,让更多学生享受到优质教育资源。

3. 培养创新型人才:新政策注重培养学生的创新精神和实践能力,为我国培养了一批具有创新意识、实践能力的高素质人才。

4. 提升教师队伍素质:新政策推动了教师队伍建设,提高了教师教育教学水平,为我国教育事业的发展提供了有力保障。

总之,文化课新政策在提高教育质量、促进学生全面发展、促进教育公平等方面取得了显著成效。在今后的教育改革中,我国将继续深化文化课教学改革,为培养更多优秀人才贡献力量。

2021年,我国教育部门启动了新一轮的文化课改革,旨在全面提高国民素质,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。此次改革涵盖了课程设置、教学方式、评价体系等多个方面,对我国教育事业产生了深远影响。

一、课程设置改革

1. 优化课程结构。改革后的课程设置更加注重学生的全面发展,减少了对应试教育的依赖。课程分为必修课程和选修课程,必修课程包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、体育、艺术等,选修课程则涵盖了人文、科学、技术、艺术等多个领域。

2. 调整课程内容。改革后的课程内容更加贴近实际,注重培养学生的创新精神和实践能力。例如,语文课程增加了古代文学、现代文学、外国文学等内容,数学课程加强了逻辑思维和解决问题的能力培养,英语课程增加了口语、听力、阅读等实践性内容。

二、教学方式改革

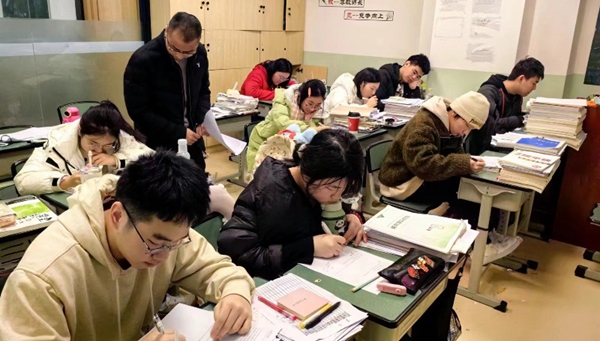

1. 改革课堂教学模式。鼓励教师采用启发式、探究式、讨论式等教学方法,激发学生的学习兴趣,提高课堂效率。同时,加强师生互动,培养学生的自主学习能力。

2. 丰富教学手段。利用现代信息技术,如多媒体、网络等,开展线上线下相结合的教学活动,提高教学效果。

3. 强化实践教学。注重培养学生的动手操作能力,通过实验、实习、实训等方式,让学生在实践中学习,提高综合素质。

三、评价体系改革

1. 建立多元化评价体系。改革后的评价体系不再以考试成绩为主要评价标准,而是从知识、能力、素质等多个方面进行全面评价。

2. 实施过程性评价。关注学生在学习过程中的表现,如课堂表现、作业完成情况、实践能力等,鼓励学生全面发展。

3. 强化自我评价。引导学生进行自我反思,提高学生的自我认知能力和自我管理能力。

四、改革成效

1. 提高学生综合素质。改革后的教育体系更加注重学生的全面发展,培养了学生的创新精神、实践能力和综合素质。

2. 提升教师教育教学水平。改革后的教学方式对教师提出了更高的要求,促使教师不断更新教育理念,提高教育教学水平。

3. 促进教育公平。改革后的教育体系更加注重区域、城乡、校际之间的均衡发展,缩小了教育差距。

总之,2021年文化课改革是我国教育事业的一次重大突破,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定了坚实基础。在改革过程中,我们要不断总结经验,不断完善教育体系,为我国教育事业的发展贡献力量。

关注官方微信

关注官方微信

无条件退费

无条件退费

签订协议

签订协议

不满意 换老师

不满意 换老师